早いもので今年も12月。12月といえばふるさと納税の申し込み期限!我が家もすべり込みで申し込む予定です。

今回は、そんな「ふるさと納税の自己負担金2,000円」についてふと疑問に思ったことがあったので調べてみました。よかったら見ていってください。

ふるさと納税の自己負担金「2,000円」の根拠とは?

ふるさと納税の申込期限

その前に、ふるさと納税の期限を抑えておきたいと思います!

- ふるさと納税の申し込み期間・・・1月1日~12月31日 23:59までに決済完了

- ワンストップ特例制度の申請期限・・・翌年1月10日必着

さとふるより

ふるさと納税の期限は毎年大晦日、ワンストップ特例制度は年が開けて10日までとなっています。3月31日と勘違いして申し込みしそびれないように注意が必要ですね。

ふるさと納税の自己負担2,000円って自治体ごとに支払う必要があるの?

いろいろ商品を選んでいると「もしかして自治体ごとに2,000円!?」という疑問に思ったので調べてみました。

複数の地域に寄付しても、上限額の範囲内であれば自己負担2,000円となります。1件の寄付毎に2,000円を自己負担するわけではなく、年間の寄付総額に対して自己負担2,000円という計算となります。

さとふるより

ふるさと納税の自己負担金は年間MAX2,000円で良いみたいですね。ふるさと納税サービス業者を複数またいでも、複数の自治体に申し込んでも同じ2,000円でOKということです。

年間MAX2,000円でいいみたいです。良かった ε-(´∀`*)ホッ

ふるさと納税の2,000円はサービス事業者に支払う料金ではない

じゃあ、いったい2,000円は誰に支払われるの?という疑問が自然とわいてくるというもの。調べてみたところこんな情報が。

いくら寄附したとしても、差額の2000円分は国庫に収まるんですね。

ソレドコ by Rakutenより

そうなんですね、2,000円は国に支払うと思って良さそうですね。地方の市役所や「さとふる」や「楽天」に支払われるお金ではないということが分かりました。(助成金などの原資になっているかなどは不明です)

2,000円の正体が何なのか、誰に支払われるのかどこにも書かれていないんですよね。これ、結構重要だと思うんですけどね

2,000円の根拠とは?寄付金控除にヒントが

「ふるさと納税は自治体への寄付」というのは良くきく話です。ということは寄附金控除と関係あるのでは?ということで調べてみました。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

国税庁のサイトより

3 寄附金控除の金額

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

ありました!2,000円!

なるほど!

2,000円以上寄付したら寄附金控除が使えることですね。つまり、ふるさと納税の2,000円も寄付の制度が根拠になっているということですね。どういう計算で2,000円になったかまでは突き止められませんでしたが、根拠はここにあることがわかりました。

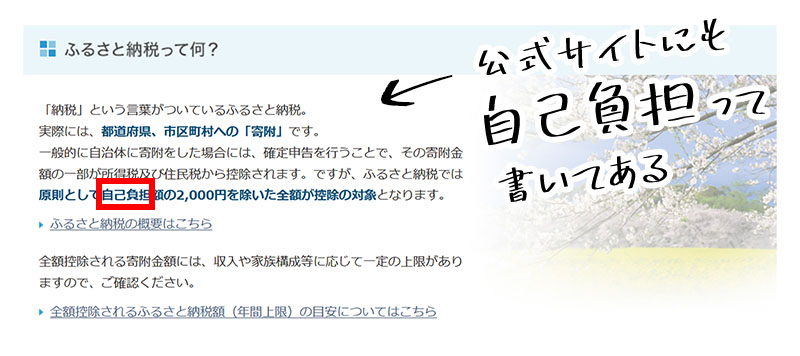

自己負担2,000円という書き方は正しいのか?

この「自己負担」っていう言葉どうなんでしょう?

寄付金の観点から言うと、2,000円を超えた金額が税金から引かれるということになります。2,000円を払っているわけではありません。「自己負担」と書いちゃうと2,000円を支払っているようなイメージが湧いてしまいます。

そして、この2,000円の意味がどこにも書かれていないので「自治体ごとに2,000円を支払わらないといけない?」みたいな疑問が湧いてしまうんだと思います。

お金を寄付するという善い行いの代わりに税金を安くしますという、本来の寄付金控除の意味もぼやけちゃう気がしてしまいます。どこにも書かれていないということは、あえてそうしているのかもしれませんが・・・。変に勘ぐってしまいますね。

携帯料金みたいなシステムを目指したんですかね?お得感を演出したかったのか・・・

まとめ

というわけで、今回はふるさと納税の自己負担の2,000円について調べてみたことを書いてみました。

「ふるさと納税」はいろんな有識者が知恵をしぼって完成したすばらしいシステムだと思います。おそらく今の形になるまでにいろんな意見や大人の事情もあったことでしょう。利用するからには、しっかり理解して活用(納税&寄付)したいと思います。とりあえず返礼品決めますか。

それではまた!

コメント