我が家の土地、私道に囲まれており、道幅も狭い。

これが原因で、前回の建築会社もサジを投げ解約されました。

具体的な問題は以下のような感じになります。

- 重機が使えない可能性があり、100万単位の追加工事代金が発生

- 住宅ローンが通らない可能性

- 私道をまたぐので、所有者全員(5人)の同意書と印鑑証明が必要

そして、前回の記事で「1.8mに達していない」という問題も発生して、ついに土地を手放さないといけない可能性が出てきました。

「建築確認」が通らないことには、さすがにどうしようもないので、施主である私も「建築基準法」の関連法規にちて詳しく調べましたのでここにまとめたいと思います。

そもそも接道義務とは

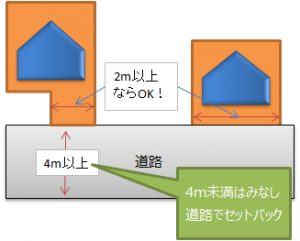

建築基準法第43条1項。「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」

建築基準法の道路について

建築基準法第42条 道路の定義

| 項 | 号 | 通称 | 道幅 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 第1項 | 第1号 | 1項1号道路 | 4m以上 | 公道。道路法による道路(国道、県道、市道等) |

| 第1項 | 第2号 | 1項2号道路 開発道路 | 4m以上 | 土地区画整理法、都市計画法等による許認可を受け増築された道路で、工事完了後に公道となる。 |

| 第1項 | 第3号 | 1項3号道路 既存道路 | 4m以上 | 建築基準法施行時以前(昭和25年)に既に存在した幅員4m以上の道路 |

| 第1項 | 第4号 | 1項4号道路 計画道路 | 工事予定(2年以内)や工事中の道路で、特定行政庁が道路法、都市計画法等により指定した道路 | |

| 第1項 | 第5号 | 1項5号道路 位置指定道路 | 4m以上 | 私道であるが、公道と指定された道路。所有権は土地所有者であるが、公道的な取り扱いとなる。正式な公道に移管される場合もある。 |

| 第2項 | 2項道路 みなし道路 | 4m未満 | 建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路。セットバックの対象。セットバックは英語で後退を意味し、中心線から2m後退となる。 | |

| 第3項 | 3項道路 | 4m未満 | 2項道路が適応できない地域での救済策を受けた道路。セットバックが1.35~2mに緩和される。 | |

| 第4項 | 4項道路 | 6m未満 | 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道路。 | |

| 第5項 | 5項道路 | 4m未満 | 6m区域指定を受ける前から4m未満しかなかったとしても指定を受けた時の道路境界を認めた道路。 | |

| 第6項 | 6項道路 | 1.8未満 | 幅員1.8m未満の道路。この場合、建築審査委員会の同意が必要となる。 |

建築基準法第43条 ただし書の規定に基づく許可

| 第1項 | ただし書き道路 | 接道義務を果たせない道路の救済策。 建築審査会の同意を得たうえで、特定行政庁の許可を得なければならない。 (建築確認の申請をする前に、まず建築審査会に「許可申請」を出さないといけなくなります。) |

・建築確認申請(建築確認、確認申請)とは・・・

建物が建築基準法などの法令や各種基準に適合しているかどうかを確認してもらうための申請。許可ではなく、あくまで確認。特定行政庁の他、国から認定を受けた多くの民間審査機関でも申請できる。

・依頼する人

施主(建築会社に依頼するときは委任状を書く)

・確認する人

建築主事(実際に作業する方は自治体の建築課の担当者)

・申請手数料(参考)

| 30㎡以内 | 申請:9,000円 中間検査:18,000円 完了検査:18,000円 |

| 30~100㎡ | 申請:16,000円 中間検査:22,000円 完了検査:22,000円 |

・期間

2~3週間

建築確認は素人にもできるか?

以下の条件だとできる、これ以外は建築士でないとできない

- 木造2F建て以下

- 延べ床面積が100㎡(約30坪)以下

- 高さ13m以下

- 軒の高さ9m以下

以下の書類を用意する必要がある

- 案内図(付近見取図、地図)

- 平面図(各階の間取り、図面)

- 立面図(東西南北4面)

- 断面図(基礎の仕様)

- 建物の安全性に関する図面(耐力壁図面、壁量計算書等)

- 建築確認申請書類(申請書、概要書、工事届など)

重要用語

特定行政庁とは

建築確認のハンコを押すことができる建築主事がいる市町村または都道府県(自治体の建築課、建築指導課と思えばよいと思う、小さい自治体、支所などは対応していないことがあるので要確認)

建築審査会(建築審査委員会)とは

特定行政庁では判断が難しい事象を審査、議決する機関。

建築審査会は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政において優れた知識と経験を有する者の中から都道府県知事、または市町村長によって任命された委員で構成される。

・開催時期

不定期開催、偶数月など、市町村ごとに異なる。有識者のスケジュールに左右されることもある。

・手続きの流れ

1.道路相談票の提出

2.許可相談書提出

3.許可申請書の提出

4.建築審査会による審査

5.特定行政庁による許可

6.許可通知書の交付

7.建築確認申請

・費用(自治体により異なる)

33,000円

6項道路(1.8mに満たない道路)、ただし書き道路に面する土地を購入する場合の注意点

建築確認の際、ただし書きが必要かどうか怪しい土地を購入する場合、通常とは異なり計画を立てて段取りよく進行することをおすすめします。

まず、自分で自治体の建築課に相談にいくことをおすすめします。相談は無料です。現在の道路が、2項道路(みなし道路)、6項道路(1.8m未満)、ただし書き道路(接道義務不可)のどれに該当するか確認しましょう。後からただし書き道路、6項道路が判明すると、建築審査会に許可申請を提出しないといけなくなり、費用と時間がかかります。

建築確認申請、許可申請には図面はじめいろいろな書類が必要です。提出する書類も図面から工事、同意書や、関係者全員の印鑑証明など多岐にわたり、申請するまでにも大変な労力、建築事務所に頼む場合はかなりの費用が発生します。

建築会社を決めて、基本的な図面を作ってもらいましょう。(後から変更すると申請料とられますがしょうがない・・・)

建築確認、住宅ローン、どちらが落ちてもNGですので住宅ローンも並行して進めておく必要があります。できれば、どちらもOKが出た後で契約ができるとベストですが現実はなかなか難しい。

そして、土地の契約書、建築の契約書の中には「建築確認が得られなかった(ただし書きの適用が受けられなかった)場合には、契約を白紙解除する」といった特約条項を盛り込んでおくことが必要です。もちろん住宅ローンもですね!

6項道路(1.8mに満たない道路)、ただし書き道路に面する土地を購入する場合のリスク

ただし書き道路に面する土地を購入した場合、将来それが解消されない限りその重荷を背負うことになります。

- 増築、再築するたびに申請が必要になる可能性

- そもそも再築できない可能性

- 再築できない場合、売却できない可能性

- 土地評価が低く資産価値が落ちる可能性

問題がある土地は、とにかく時間がかかります。しかも成就しないという大きなリスクがあります。将来のリスクにそなえて、施主自らも土地に関する知識を身に着けておく必要があると痛切に感じました。

追記:(この記事から2年後)

幸いにも我が家は最終的にOKをもらうことができました。その経験から分かったことをまとめました。よかったら参考までに。

コメント